<12月号の目次>

◎ どこまで続くデリバリー業界の自転車操業のトンネル ― 東京進出のデリバリー事業 「Wolt」の事例から読み解く

◎ デリバリー(出前)という「D2Cサービス」はなんのため

◎ 広告主とエージェンシーが未だに迷う「コネクテッド TV」の解釈 ― 日本の「リニアテレビ局」が持っている価値に寄り添うコツ

◎ 分散自立型組織DAO・DeFi・Web3.0から考え始める

◎「ニューヨークの地下鉄乗客数」と「山手線のSuicaデータ」の相関から経済を感じる

◎ コラム:与件や前提は鵜呑みにせず自分で創作する

図1:ミール・デリバリー事業で東京進出を始めた「Wolt」の日本語ページ

■「Wolt」の東京進出の実態を把握しているか

20年3月に広島県でサービスを開始したのを皮切りに、札幌、仙台とサービスエリアを拡大し、20年10月についに東京進出をした「Wolt」。日本でも紹介されているとおり、本社はフィンランドのヘルシンキにあり、欧州の事業体の日本法人としての海外展開である。

Woltは厳選された「ちょっと珍しいメニュー」や「こだわりのレストラン」を取り扱っていることで、東京でも話題になり始めているようだ。(図1参照)

ただ、この程度ではMAD MANレポートでお馴染みの「紙芝居」程度のことであり、単に賑やかなだけの状態の演出に過ぎない。これは本章の「軽いデータ」側のイントロだ。

珍しいメニューやレストランの選定の工夫による差別化などは、すべて「軽いデータ」側であるので、お気軽に(誰でもどの事業者でも)小手先で調整可能な状況を記事化できる。記事化は「される」ものではなく、「させる」ものであるのも定番だ。

「軽いデータ」の採算化への道は、莫大なスケール化と引き換えになる。これら誰でもできる微細な調整による、ビジネスインパクト(利益貢献)への小さな期待のままでは、どんどんとマイナスの虫食いが目に見えず進行していくと考えた方が良い。

Woltの東京事業が効率化を狙って、例えば「学芸大学駅」や、世田谷区、目黒区のような「住宅密集地」を選び、「配送効率を上げてなるべく採算を取る」という意気込みや、さらには日本マクドナルドのような巨大チェーン店からも「限定メニュー」を採用するといった、少々考えている風な提携も日本のリリースから拝見した。

これらはWoltの日本事業の起動に向けた施策の一つと理解するが、この程度の工夫は、依然として「紙芝居」側ばかりで単なる濃縮作業である。

すっぽりと抜け落ちている(画期的な)「飴玉の価値」を生み出さないままの事業拡大だ。紙芝居の延長線の施策を目一杯に伸ばして、無駄に100個に膨らまそうとしている。「スケール化させれば(利益が出る)」と信じる、過去に何度も見た様子の再現に見える。

■さらに見ておく上流での水平化の動き

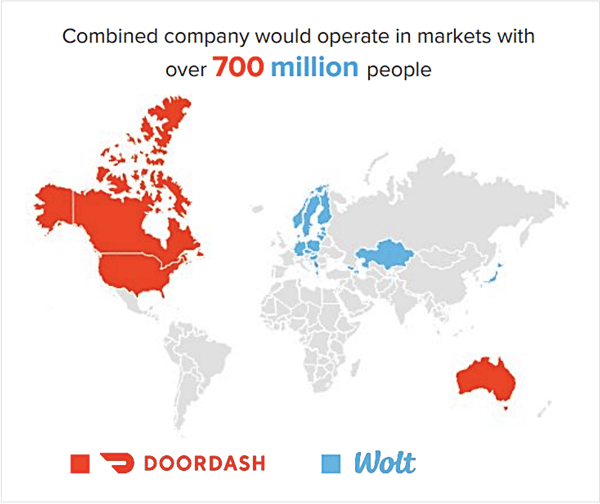

図2:米国企業のDoor Dashが欧州チェーンのWoltを買収発表した時の地図表記。

人口動態を勘違いさせる「メルカトル図法」で表記した発表のバイアスに気づいておきたい。

さらに、この欧州発のWoltは21年11月に米国サンフランシスコ発の「Door Dash」に約9,000億円(約70億ユーロ)で買収されている(図2参照)。

この水平統合「合戦」の大波を日本地区単体で説明すると、その数ヶ月前の21年6月に仙台から進出して札幌にも展開している米Door Dash社が、日本で同じ都市で競合する欧州のWoltブランドを「むりやり家族」として迎え入れた(飲み込んだ)状態にある。

つまりDoor Dash社は、現在日本市場でWoltとDoor Dashの2つのブランド(家族)を展開している。そこで、数少ない地元のユニークなメニューやレストランを「地方からの進出」が美学とばかりに、仙台や札幌でお互いに奪い、漁っている状態なのだ。

2014年にフィンランドで創業したWoltは、スウェーデン、デンマーク、ポーランド、ギリシャ、ノルウェーなどの欧州地域へ事業を水平拡大させ、イスラエル、クロアチアなどに続いて、2020年に日本に進出し、23カ国に水平拡大した経緯がある。

■数年前から顕在化していたフードデリバリー事業の黒字化への模索

Woltが2014年に起業しているのを始め、このようなフードデリバリー事業の「水平統合」は、実は5〜6年前から発生している世界的な「謎な」出来事だ。

世界規模で俯瞰すると、まさに「漕ぎ出してしまった自転車操業が下り坂で止められない」事業モデルが未だに突き進んだままの状態で怖く見える。

2020年の「外出自粛」の特需は、このWoltらのデリバリー事業者からすれば、「黒字転換」への最後の天からの恵みだったはずだ。

この特需は、願ったり叶ったりで待ち構えていた「かき入れ時」であった。にもかかわらず、「黒字化」「黒字化の見通し」が一向に見えないままに現在も赤字経営が進行中なのは、どう解釈すれば良いのか(笑)。

欧州起点で水平拡大中のWoltが、6年目の進出先(美味しいの優先順位が低い)として、よちよちと始めたのが日本(東京)だ。

前述したが、そのようなWoltの経営権をサンフランシスコのDoor Dashが21年11月に9,000億円で買収している。この親子構造は把握しておこう。Door Dashにはソフトバンクも出資している。

■米国市場におけるフードデリバリー「4強」ブランド

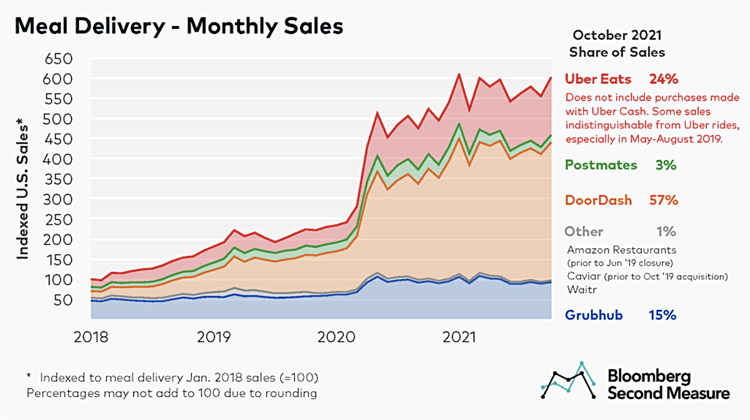

図2:米国市場でのフードデリバリー「4強」の月次売上推移

<米国のフードデリバリー4強>

-

- ①Uber Eats(+Postmatesを買収)

- ②Postmates(上記Uberが買収)

- ③DoorDash

- ④GrubHub(+Seamless、ManuPagesを買収)

たとえば、米国の4強ブランドの1つ「GrubHub」は、「ど」競合の「Seamless」を2013年に買収している(2013年に!)。これは米国住民にとってはセンセーショナルな事件だった。Seamlessは、その前に競合の「MenuPages」を2011年(!)に買収していたのに、さらに買収されるという飲み込み合いの事件である。

その「飲み込んだ」側の超大手だったGrubHubが、今や図2のように水平競争のシェアでは国際的に「飲み込まれて」いる状態なのだ(図2から伸び悩み、低迷している様子が理解できる)。

補足として、ニューヨークで生活していれば、GrubHubは今でも「お昼の定番アプリ」であり、誰もが知っていて使っている大手という立ち位置だ。図2のグラフを見ると、もうすぐなくなるのかという予兆を感じる。

案の定、市場に飲みこまれてしまった感のあるGrubHub(GRUB、Nasdaq上場企業)グループは、20年6月にオランダ・アムステルダムを起点とする「Just Eat Takeaway」によって約8,000億円で買収されて(飲み込まれて)いる。欧州のJust Eat Takeaway社はロンドン証券取引所に上場しつつ、米国NasdaqのGRUBを保有する巨大デリバリー専業企業となった。

Just Eat Takeawayが米国GrubHubを買収発表した20年6月頃は、外出自粛の真っ只中であった。急激にオンラインデリバリーに注目が集まり始めた頃でもあったが、経済は弱気に停滞していた頃である。そんな「難しい」時期に、事前に温めていた攻めの買収アクセルをココで踏む(踏める)、という決断に気づける日本の事業主は少ない。

その一方で、Uberに至っては今やもう「タクシー配車会社」ではなく、「フード宅配事業会社」の領域になってきた。実際、売上高比率はフード宅配が10とすると、タクシー配車が4の比率だ。ところが、Uberの営業利益やEBITDAになると、フード宅配事業の赤字がタクシー配車事業で生んだ黒字利益を「食う」形でかろうじて成り立っていることは、大半の日本市場には理解されていない(MAD MANレポートの視点)。

■フードデリバリー単体の出口なき水平拡張合戦とその先の落とし穴

以上が、出口のない永遠の紙芝居の水平拡張のレストラン宅配事業とフードミール宅配事業の典型的で恒常的な状態である。

日本でもすでに「同時多発的」に発生している状況がありえることを、各事業の営業赤字を並べて整理することで示してみた。

<2020年の営業赤字>(あえて1年前の状況の2020年度をおさらいとして並べる)

-

- ①Uber Eats 約−960億円(タクシー配車は1,300億円の黒字)

※Uberの部署別公表の赤字は営業赤字ではなくEBITDA調整後の(少ない)赤字の表記になっている。Uber全社での利払い(約600億円)減価償却(約500億円)ストックオプションコスト(約5,000億円)などを足し戻して計算調整したものである(実際の赤字は3倍程大きい可能性)

-

- ①Foodpanda 約−980億円

※Foodpandaを買収したDeliveryHeroのグローバル全体のEBITDA調整後の数字。赤字の大半がアジア地区のFoodpandaの地域である可能性を含む。

-

- ②出前館(2021年8月期) 約−180億円

■MAD MANで定義する「飴玉」のカンチガイを回避するためのヒント

上記の2020年の「赤字」度合いが、数ヶ月後に発表される2021年の決算(およそ2022年3月の発表)において黒字化、、にならずとも「赤字縮小の気配」がいくばくか見えればというMAD MANレポートとしての安堵に向けた期待だ。

MAD MANレポートでは、P/Lの黒字化を急ぐことも重要だが、順当な(B/S視点での)「飴玉」を考えたい。しきりに「医療・金融・保険・教育」の単語を謳っているのはそのためだ。

特に「医療」は保険と金融(と洗脳教育)に直結するので大きい(人々にとって、重要な業種だ)。

事業や人として、サービスの要となる可能性は常に意識しておきたい。現在のマーケティング領域に関与する日本の企業人が、この4つの分野に先入観を持ち「遠い別物」として考えていることに対して、繰り返しMAD MANレポートでは「枠組みの変更」を・・・